Moritz Willkomm, Botaniker, geboren zu Hetwigsdorf bei Zittau am 29. Juni 1821, † zu Schloß Wartenberg in Böhmen am 26. August 1895. Im elterlichen Pfarrhause erhielt W. den vorbereitenden Unterricht und ging dann auf das Zittauer Gymnasium über, welches er nach siebenjährigem Besuche mit dem Zeugniß der Reife verließ, um auf der Universität Leipzig Medicin und Naturwissenschaften zu studiren. Für letztere und insbesondere für Botanik hatte er schon frühzeitig Neigung gefaßt und sie durch häufige Excursionen in die heimathlichen Berge und in das Riesengebirge bethätigt. Hierbei war ihm der Lichenologe Flotow ein treuer Berather. Auch während seines Leipziger Aufenthaltes genoß W. das Wohlwollen des Directors des botanischen Gartens O. Kunze, der ihn zu seinem Assistenten erwählte. Als W. infolge seiner Parteinahme für die Ziele der deutschen Burschenschaft noch vor Abschluß seiner Studien Leipzig zu verlassen gezwungen wurde, war es wiederum Kunze, welcher ihn zu einer wissenschaftlichen Reise über die Schweiz und Frankreich nach Südspanien veranlaßte, wozu die Mittel durch hochherzige Gönner der Botanik bereitgestellt wurden. Durch diese Reise wurde für W. die Richtung seiner wissenschaftlichen Thätigkeit entschieden. Die Erforschung der iberischen Halbinsel blieb die Hauptaufgabe seines Lebens und der Gegenstand seiner wichtigsten Publicationen. Noch zwei Mal weilte W. in diesem Lande. Das zweite Mal schon 1850 und das letzte Mal, wobei neben wissenschaftlichen auch gesundheitliche Rücksichten maßgebend waren, 1873. Ein Jahr nach seiner Rückkehr von der ersten spanischen Reise, im Jahre 1847, verfaßte W. zunächst ein mehr beschreibendes Reisewerk: Zwei Jahre in Spanien und Portugal, dem schon 1852 Wanderungen durch die nordöstlichen und centralen Provinzen Spaniens folgten. In beiden zeigte sich der Verfasser als trefflicher Erzähler und scharfer Beobachter von Land und Leuten.

Da ich die Sehenswürdigkeiten von Eisenach anschauen möchte, habe ich mich entschieden, noch einen Tag hier zu bleiben.

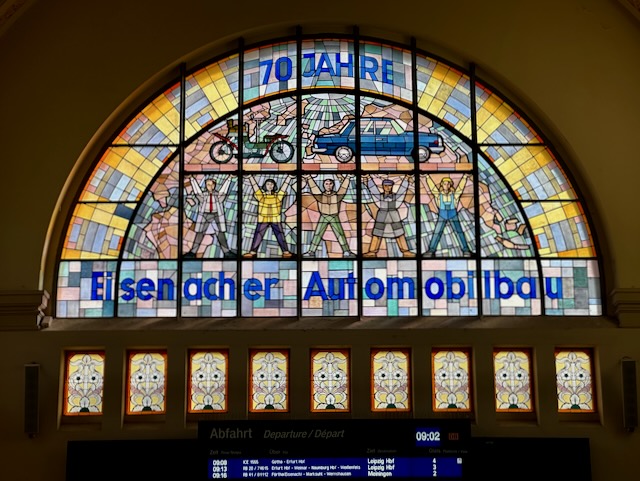

Zuerst spaziere ich Richtung Bachhaus, in dessen Nähe (der genau Ort ist nicht mehr feststellbar) Johann Sebastian Bach 1685 auf die Welt kam. Ich komme am Bahnhof vorbei, ein Blick in die Bahnhofshalle zeigt mir ein Glasfenster 70 Jahre Eisenacher Automobilbau. Das Bach Museum öffnet um 10 Uhr, also habe ich Zeit für einen Kaffee im Backhaus (sic!) Nahrstedt – Café Onkel Karl. Das Angebot sieht überaus lecker aus, auch tolles Frühstück wird serviert und dementsprechend hat es rege Kundschaft.

Ich spaziere durch die Altstadt. Wer im schmalen Haus lebt, muss sich wohl gut überlegen, wie er sein Bett aufstellt. Das Haus ist eines der schmalsten und kleinsten bewohnten Häuser Deutschlands. Es hat eine Breite von nur 2,05 m und eine Grundfläche von 20 m². Weiter wandere ich zur Georgenkirche. Hier wurde Johann Sebastian Bach getauft. In der Georgenkirche waren von 1665 bis 1797, also über 130 Jahre, Mitglieder der Bach-Familie als Organisten tätig. Georg Philipp Telemann führte ab 1708 Kirchenmusik in der Georgenkirche auf.

Um 10 Uhr betrete ich das Bachhaus. Der schöne Garten hinter dem Haus bietet auch eine lauschige, von Sträuchern umschlossene Sitzecke. Die Ausstellung ist gut gemacht, vielfältig und abwechslungsreich. So erfährt man zum Beispiel:

Als 1722 die Position des Leipziger Musikdirektors und Thomaskantors neu besetzt werden mußte, war der Köthener Kapellmeister Bach – mangels Universitätsstudium – keineswegs erste Wahl: der Wunschkandidat Telemann hatte abgelehnt, der danach präferierte Darmstädter Kapellmeister Graupner wurde von seinem Dienstherrn nicht freigegeben. Trotz Bedenken der Leipziger Ratsherrn erhielt Bach die Stelle und blieb 27 Jahre, bis zu seinem Tod.

oder:

In Arnstadt schrieb Bach viele seiner Orgelchoräle, Präludien, Fantasien und Toccaten. Bachs Verhältnis zum Kirchen-Konsistorium war jedoch schwierig: man rügte, daß er „viele wunderliche variationes gemachet, viele frembde Thone mit eingemischet, daß die Gemeinde darüber confundiret worden“. Probleme hatte Bach mit seinen meist älteren Schülern: als er einen schlechten Fagottspieler einmal einen „Zippelfagottisten“ nannte, wurde dieser handgreiflich, worauf Bach nach dem Degen griff.

Überall finden sich Hörbeispiel und Erklärungen zu einzelnen Werken. In einem grossen Saal im neuen Anbau hat es etwa 25 Stationen mit Bildschirm und Kopfhörer, wo man Antworten auf Fragen wie Was ist Parodie? oder Was ist eine Kantate? findet. Stündlich gibt es ein 20 minütiges Konzert. Um 11 Uhr präsentiert ein Tastenspieler eine Hausorgel, ein Orgelpositiv, ein Clavichord, ein Spinett von Johann Heinrich Silbermann und ein Cembalo. Faszinierend die zarten Klänge des Clavichords, imposant die Basstöne des wunderbaren Spinetts. Für das Positiv muss ein Zuschauer die Schöpfbälge bedienen. Vor der Zeit der Elektrifizierung, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts, mussten Kalkanten oder Balgtreter genannte Helfer zur Erzeugung des Spielwinds sogenannte Schöpfbälge betätigen. Diese waren meist als Keilbalg oder auch als Falten-, oder Kastenbalg realisiert und waren mit den Händen oder Füßen zu betätigen. Je nach Orgelgröße benötigte man bis zu zwölf Kalkanten, die sich ständig in Bereitschaft halten mussten und bei Bedarf ihre Arbeit begannen.

Die erwähnten Tasteninstrumente sind nicht Instrumente aus Bachs Besitz, aber bis auf das Cembalo, welches eine Kopie ist, Originalinstrumente aus der Zeit.

Die zusätzliche Ausstellung zur Geschichte der Blasinstrumente lasse ich mir natürlich nicht entgehen.

Vom Bachhaus wandere ich bergauf zur Wartburg. Der Weg ist gesäumt mit Luther Zitaten, die erstaunlich aktuell sind. Die Wartburg schaue ich mir nur von aussen an, es gäbe auch geführte Rundgänge. Da habe ich aber gerade keine Lust. Dafür steige ich auf den Turm, von wo man eine tolle Aussicht auf den Thüringer Wald hat. Ich erfahre auch, wo und was der Rennsteig ist, davon hatte ich bis anhin eine völlig falsche Vorstellung. Der Rennsteig ist ein etwa 170 km langer Kammweg sowie ein historischer Grenzweg im Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge und Frankenwald. Außerdem ist er der älteste und mit etwa 100.000 Wanderern jährlich der meistbegangene Weitwanderweg Deutschlands. Der GutsMuths-Rennsteiglauf ist ein Volkslauf, der seit 1973 jährlich Mitte Mai auf dem Rennsteig ausgetragen wird. Mit mehr als 15.000 teilnehmenden Läufern und Wanderern gilt er als größter Landschaftslauf bzw. Crosslauf Europas. Es gibt drei Strecken: Halbmarathon, Marathon und Supermarathon (74 km).

Beim Abstieg probiere ich die Original Thüringer Rostbratwurst. Ich marschiere in einer halben Stunde zu einem weiteren Museum, dem Museum Automobile Welt Eisenach.

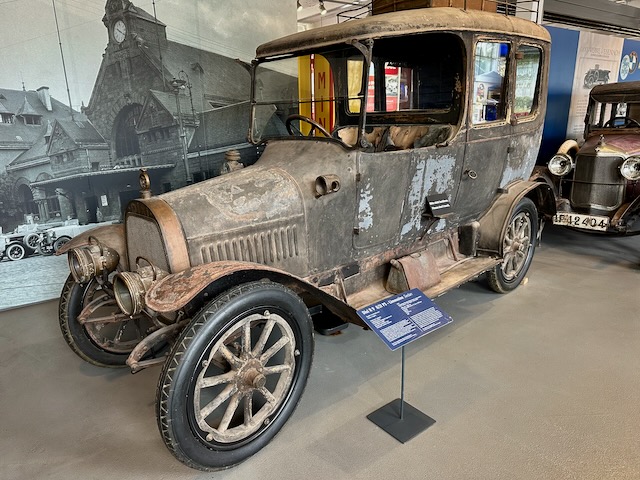

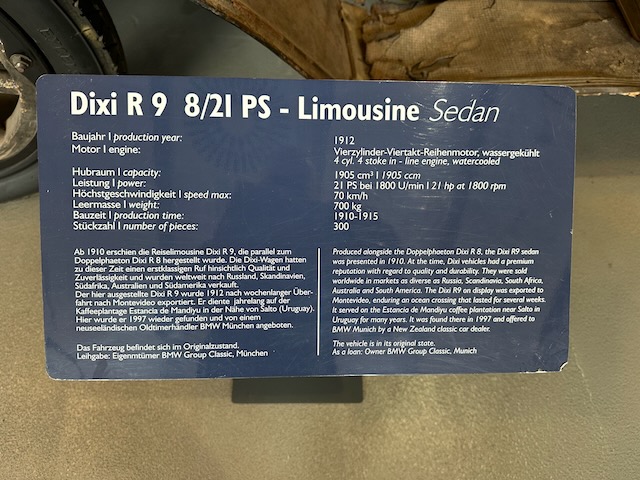

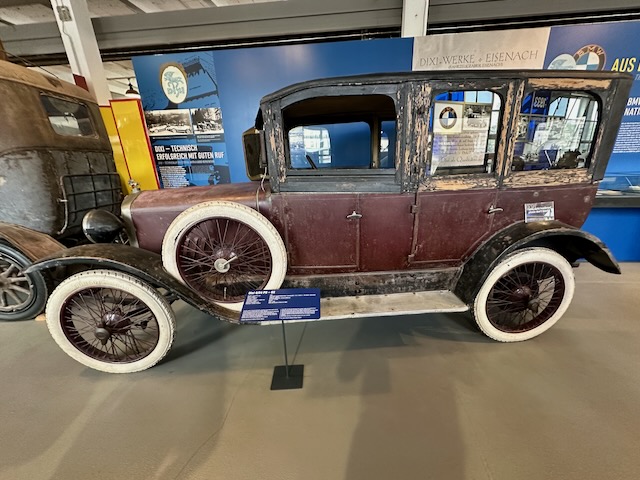

Seit 1898 wurden am Fuße der Wartburg in Thüringen unter den Markennamen DIXI, BMW, EMW, IFA, WARTBURG und OPEL Autos gebaut. Da finden sich wunderbare Exemplare aus der Geschichte, darunter auch einige besonders faszinierende Fahrzeuge im unrestaurierten Originalzustand. Und was mir auch aufgefallen ist: die meisten Autohersteller begannen als Fahrrad- und/oder Nähmaschinenhersteller. Kurios! Der Tag war ausgefüllt, ich spaziere zu meiner Unterkunft zurück mit einem kurzen Halt bei Domino’s Pizza.